Родился 25 июля (7 августа) 1904 года в Нижнем Новгороде в семье капитана буксирного парохода и оперной певицы — дочери народовольца Кибальчича. В восьмилетнем возрасте его отдали в Александровский кадетский корпус.

В октябре 1917 года 13-летний Голованов вступил в Красную гвардию — благо рост был под два метра и сам он выглядел на 16 лет. Работал с 1918 года курьером в конторе «Профсохлеб» Народного комиссариата продовольствия. В Красной армии с мая 1919 года. Воевал разведчиком 59-го стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии на Восточном фронте, затем разведчиком того же полка 7-й стрелковой дивизии на Южном фронте, был контужен в бою в сентябре 1920 года. После демобилизации в октябре 1920 года Голованов работал в Центральном управлении снабжения Красной армии и флота — курьером, в Центропечати — агентом, в Волгосудстрое — на сплаве леса, агентом и в 5-м Волжском полку ГПУ в Нижнем Новгороде — электромонтёром. В конце 1920 года вступил в ЧОН. В 1924 году окончил среднюю школу имени Я. М. Свердлова в Нижнем Новгороде.

С октября 1924 года в ОГПУ, куда поступил по рекомендации Л. Н. Захарова, мужа своей сестры. Служил в особых отделах и на оперативной работе в Нижнем Новгороде и в Москве, занимал должности от уполномоченного до начальника отделения. Принимал участие в аресте Бориса Савинкова. Работая в органах, дважды выезжал в командировки в Китай (провинция Синьцзян) в 1930 и в 1931 годах. Кроме того, находился в командировках в Монголии и Франции. В 1929 году вступил в ВКП(б). С августа 1930 года служил в ОГПУ по Казахской ССР в Алма-Ате.

В декабре 1931—1933 годах был прикомандирован в Народный комиссариат тяжёлой промышленности, где работал ответственным секретарём заместителя наркома.

В 1932 году окончил лётную школу ОСОАВИАХИМа. С июля 1933 года по 1941 годы трудился в Главном управлении ГВФ «Аэрофлот», где занимал должности пилота, помощника командира авиаотряда Московского управления, с сентября 1934 года — командира особого авиаотряда тяжёлых кораблей Среднеазиатского управления ГВФ (Ашхабад), с января 1935 года — начальника Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота (Иркутск). В 1936 году включён в состав Совета при начальнике ГВФ СССР.

В 1937 году был исключён из партии, после чего уехал в Москву, «за правдой». Комиссия партийного контроля выяснила, что исключён он ошибочно, но в Иркутск Александр Евгеньевич уже не вернулся, устроившись в сентябре 1937 года работать лётчиком 27-го транспортного авиаотряда в Московском управлении ГВФ. С июня 1938 года — пилот-инструктор 3-го транспортного авиаотряда там же. На этих постах Голованов становится шеф-пилотом эскадрильи особого назначения и одним из лучших лётчиков гражданской авиации.

В 1938 году газеты писали о нём как о «лётчике-миллионере», то есть налетавшем миллион километров. Голованов был награждён знаком «Отличник Аэрофлота» и знаками «За безаварийный налёт» 300 000 и 500 000 км.

С мая по октябрь 1939 года участвовал в боевых действиях на Халхин-Голе, будучи прикомандирован в распоряжение штаба ВВС РККА. Пилотируя самолёт «Дуглас», осуществлял перевозки высшего командного состава и вывоз тяжелораненых из зоны боевых действий в госпитали на территории СССР. Был награждён своим первым орденом Красного Знамени. Участвовал также и в Советско-финской войне, на которой имел около 400 часов боевого налёта.

С февраля 1940 года — шеф-пилот Московского управления ГВФ. В январе 1941 года, по совету Якова Смушкевича (генерального инспектора ВВС), Голованов написал письмо Сталину о необходимости специальной подготовки лётчиков дальней бомбардировочной авиации к полётам в плохую погоду, вне видимости земли. После личной встречи со Сталиным в феврале 1941 года Александр Евгеньевич был зачислен в кадровый состав Красной армии с присвоением воинского звания подполковника и назначен командиром 212-го полка дальнебомбардировочной авиации.

Встретил войну командиром этого полка. Летом и осенью 1941 года выполнил ряд ночных боевых вылетов на бомбардировку важных военных и промышленных объектов противника. 17 августа 1941 года назначен командиром 81-й авиационной дивизии дальнего действия, сменив прежнего командира М. В. Водопьянова, в тот же день ему было присвоено воинское звание полковник. Генерал-майор авиации (25 октября 1941). В августе-сентябре дивизия вела бомбёжку глубоких немецких тылов (Берлин, Кёнигсберг, Данциг, Плоешти).

С началом Московской битвы дивизия получила задачу воспрепятствовать немецкому наступлению на Москву и в октябре-ноябре атаковала скопления войск, переправы, мосты, железнодорожные узлы в Подмосковье, под Рославлем, в районе Новгород-Северского, аэродромы противника в районах Смоленска, Бобруйска, Могилёва, железнодорожный и автомобильный мосты через Волгу у Калинина.

В декабре 1941 года был назначен командиром 3-й авиадивизии дальнего действия Ставки Верховного главнокомандования. Дивизия действовала по немецким тылам с аэродрома Монино.

24 февраля 1942 года был назначен командующим авиацией дальнего действия (АДД) Ставки Верховного главнокомандования. Генерал-лейтенант авиации (5 мая 1942). С этого момента до конца войны руководил советской дальней авиацией, пользовался симпатией и доверием со стороны Сталина. Генерал-полковник авиации (26 марта 1943). С декабря 1944 года — командующий 18-й воздушной армией, в составе которой была собрана вся дальнебомбардировочная авиация. Лично участвовал в осуществлении дальних бомбардировочных рейдов (например, в бомбардировке Берлина на начальном этапе Великой Отечественной войны).

В своих воспоминаниях Голованов упоминает о перелёте (подготовленном им лично) Сталина и всех советских представителей на Тегеранскую конференцию. Летели два самолёта. Голованов лично управлял вторым, на первом, которым управлял Виктор Грачёв, летели Сталин, Молотов и Ворошилов.

В 1944 году Голованов тяжело заболел — внезапно появлялись спазмы в организме (остановка дыхания, перебои в работе сердца), что стало следствием постоянного недосыпания, значительно разрушившего центральную нервную систему.

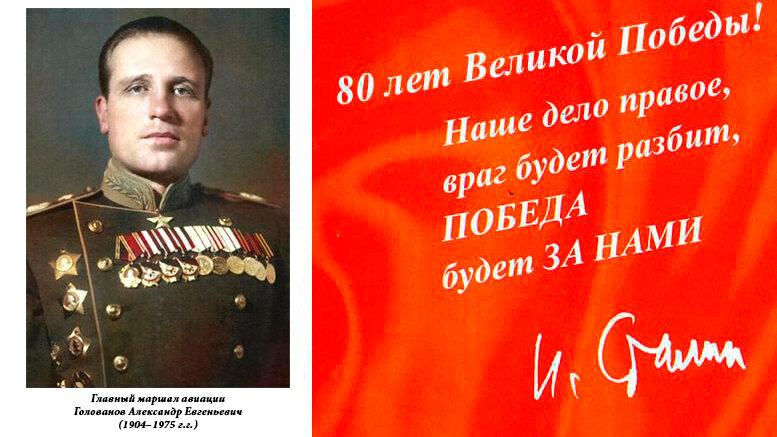

Маршал авиации (3 августа 1943 года), Главный маршал авиации (19 августа 1944 года). За три с половиной года вырос в воинских званиях от подполковника до Главного маршала авиации. Это рекорд в советских Вооружённых силах.

С апреля 1946 года — командующий Дальней авиацией СССР (создана на базе бывшей 18-й воздушной армии).

В мае 1948 года был направлен на учёбу в академию. В 1950 году окончил общевойсковой факультет Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова с золотой медалью. По окончании академии не получил назначения в войска и был вынужден написать об этом Сталину. Однако и тогда не получил никакого назначения, оставаясь в распоряжении военного министра СССР. В декабре 1951 года поступил на курсы «Выстрел». После их окончания, с мая 1952 года по апрель 1953 года командовал 37-м гвардейским воздушно-десантным корпусом. Это было понижение, не имеющее аналогов в истории — за всю историю Вооружённых сил СССР корпусом никогда не командовал главный маршал рода войск. Голованову было предложено написать заявление в Президиум Верховного совета СССР с просьбой понизить ему звание с главного маршала авиации до общевойскового генерал-полковника, на что он не согласился.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950).

В 1953 году, после смерти Сталина, отправлен в отставку «по болезни». Как вспоминала его дочь Ольга: «Отец тяжело переживал смерть Сталина и оставался сталинистом до конца своих дней».

С 1958 года работал заместителем начальника НИИ Гражданской авиации по лётной службе. С 1966 года на пенсии.

Автор книги воспоминаний «Дальняя бомбардировочная…», в которой многие страницы посвящены встречам и взаимоотношениям с И. В. Сталиным. При жизни автора книга издавалась со значительными купюрами и не отдельным изданием, а в литературном журнале «Октябрь» отдельными главами на протяжении пяти лет. Впервые мемуары изданы отдельным изданием только в конце 1980-х годов, а их полная версия — в 2004 году.

Александр Евгеньевич Голованов умер 22 сентября 1975 года. Последние его слова были: «Мать, какая страшная жизнь…» три раза повторил. Супруга Тамара Васильевна стала спрашивать: «Что ты? Что ты? Почему ты так говоришь? Почему страшная жизнь?!» А он сказал ещё: «Твоё счастье, что ты этого не понимаешь…» Похоронен 24 сентября на Новодевичьем кладбище Москвы.

Награды СССР

1.Два ордена Ленина

2.Три ордена Красного Знамени

3.Три ордена Суворова 1-й степени

4.Орден Красной Звезды

5.Медаль «За отвагу»

6.Медаль «Партизану Отечественной войны» I-й степени

7.Медаль «За оборону Москвы»

8.Медаль «За оборону Сталинграда»

9.Медаль «За победу над Германией»

10.Медаль «За взятие Кёнигсберга»

11.Медаль «За взятие Берлина»

12.Знак «Отличник Аэрофлота»

13.Знак «За безаварийный налёт 300 000 км»

14.Знак «За безаварийный налёт 500 000 км»

Награды иностранных государств

1.Орден «Крест Грюнвальда» I степени (Польша)

2.Орден Сухэ-Батора (Монголия)

3.Орден Красного Знамени (Монголия)

4.Орден «За боевые заслуги» (Монголия)

5.Медаль «Борцу против фашизма 1933—1945» (ГДР)

6.Медаль «Братство по оружию» в золоте (ГДР)

7.Медаль «За укрепление дружбы по оружию» в золоте (ЧССР)

8.Медаль «Дружба» (Монголия)

9.Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия)

10.Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия)

11.Знак «Участнику боёв у Халхин-Гола»

Генерал-полковник В. Баранов,

Генеральный инспектор МО РФ,

Заслуженный деятель науки России и республики Татарстан,

доктор исторических наук, профессор,

вице-президент Академии военных наук,

действительный член Российской академии естественных наук,

член Клуба военачальников России